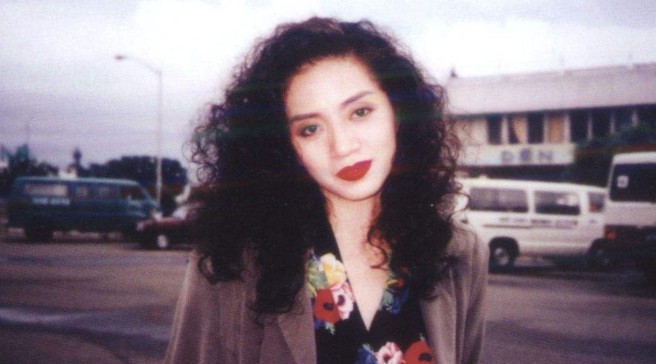

邵明媚

躺在火热的炕上,温暖从后背一点儿一点儿传来,紧张的肌肉一点儿一点儿放松,意识也一点儿一点儿模糊起来。

我感觉到自己在漂浮,蓝丝绒般的夜幕中闪耀的星星,像无数只手温柔地托举着我,拥抱着我,亲吻着我。我是银河中的一叶扁舟,随着星辰荡漾追逐流水时光。

远去了,肌肉中的酸痛;远去了,眉头上几乎生锈的锁。

远去了,那些明明灭灭的眼;远去了,那些或明或暗的笑。

远去了,不见形迹却总是将我紧紧束缚的绳索;远去了,没有样貌却总是将我压得喘不过气的山头。

我沉沉地睡去,沉沉地睡去……在火热的炕头上,灶膛里燃烧着的木柴不时噼里啪啦地响着;在温暖的被窝里,空气中飘浮的灰尘散发着从小闻惯的味道;在热闹的宁静中,母亲走来走去、进进出出的脚步声,伴着锅铲翻炒和蔬菜跳舞的声音,将人间烟火弥漫到各个角落。

不必特意说明,每次一听说我要回家,母亲就会早早地把炕烧上,必定要烧得热热的,孩子们都坐不住躺不下的那种。而我却总是很享受,躺在上面必定要沉浸一番、沉淀一番、沉沦一番,然后,举手抬脚再出发。

是的,炕,火热的炕,是母亲专门为我烧的。

“慈母手中线,游子身上衣。”离开母亲的我,最惦念的是母亲烧的火炕。

离开母亲的孟郊,最珍惜的是母亲缝制的衣服。

并非豪门世族出身的孟郊,在母亲的鼓励下,少小离家,闯荡人生。离家之前,母亲日夜为他赶制多身衣服,将母亲的担忧、牵挂、不舍、期望、期盼、期许都缝制在密密麻麻的针线里。

当时刚刚经历“安史之乱”的唐王朝元气大伤,藩镇割据。世事飘零中,气概豪迈的孟郊“争为新文章”,想用自己的诗才和文笔作为晋升之阶,实现政治抱负。

针脚密密匝匝,穿着母亲缝制的新衣,他来到“冠盖满京华”的长安,看到了似锦的繁华,也感受到了刺骨的冷风。连遭两次落第,让他受尽冷落和白眼。幸好,还有母亲缝制的衣服,虽有些磨得起毛,但是依旧温暖,依旧能够帮他抵御长安街头的凄风冷雨。

愤慨诗意的孟郊开始了长期的楚湘漫游,知子莫若母,远在家乡的母亲叹息之余,更是劝解他不要忘记自己的拳拳之心。终于,四年之后,他再赴长安第三次应试并中了进士,“春风得意”起来。他想第一时间将这个好消息告诉母亲,奈何山高水长,没有手机没有网络。于是,他穿着母亲一针一线缝制的衣服,骑上高头大马,扬蹄街头,“一日看尽长安花”。他的眉头是展扬的,他的心情是舒展的,甚至是畅快的。他用这样的形式,一吐胸中块垒,抒发心中郁结,也实现了跟母亲的共享。

中第的得意并没有持续多久,小小的溧阳县尉,如何能够撑得起他的擎天抱负?现实的骨感,再一次让他心情一落千丈,他开始消极怠工,“终日行吟,不事公务”,后来干脆辞官。

辞官后的生活并不好过,经济拮据,气势委顿。彼时,母亲还在,想来应该还是会为儿子缝制衣服的。但是这位伟大的母亲,不仅会为儿子的衣着保暖倾心尽力,更是在儿子人生的关键时刻起到关键作用。正是在她的谆谆教诲下,孟郊才又重振精神,接受河南尹郑余庆的招募,再次踏上仕途,并且在河南定居下来,过上了安定的生活。

从孟郊的诗和他的生平中,我们能够看到、感受到母亲对他的绵密的爱。这种爱陪伴了他的一生,为他抵御寒冷,为他鼓劲加油,为他抚慰心灵。记忆中曾有一匹狼与山猫相争,不敌,重伤,一跃而入一沼泽。起初,人们都以为它是在寻找自己的坟墓,谁知它在那沼泽中躺了两天反而满血复活了。原来有许多种药草腐烂在那沼泽里,它躺在沼泽里就如同躺在药缸里。如果你见过它躺在沼泽地里的样子,就会发现其时它全身放松,就好像躺在一张最舒服的床上,躺在母亲的怀里。

就像很多身患疾病的人,躺在死海泥里,疾病得以治愈,身体得以康复。土地泥浆,就如同我们的母亲。

人生道路走了那么久,走出那么远,再回到母亲身边,我们只怕已忘记了该如何跟母亲诉说心事。母亲却懂得我们身上所有的累、所有的痛、所有的苦。

质朴的母亲,不善言辞,不多追问,只是用默默的行动,备一桌好菜、烧一铺暖炕、缝一件新衣,帮我们卸下肩上重担,拂去头上落草,熨平心上褶皱。

总想着孝敬母亲,让她安度晚年不再操心费力,其实却依然要在她那里不断汲取力量,疗愈伤痛,重整旗鼓。

母亲,母亲是每个人心中永远的光。羊羔跪乳,乌鸦反哺,母亲,我该如何回报你?

安踏集团2021年营收近500亿元 连续十年保持中国体育用品企业第一